ジュゴンとその現状

ジュゴンは、沿岸域生態系の頂点と言われています。その存在はまだまだ知られてないことばかりです。そこで島の色5周年記念の取り組みとして、「宮古島初頭のジュゴン」講演会を開催いたしました。予想以上の方から参加希望があり、40名近くの方が参加してくださいました!やっぱりジュゴンについて皆さん気になりますよね。

講師を務めてくださったのは、一般財団法人沖縄県環境科学センター総合環境研究所所長、小澤宏之先生です。小澤先生は沖縄県環境科学センターにて2002年より海洋生物の調査研究をされています。

宮古諸島でのジュゴンの再発見は、日本国内でのジュゴン保護活動の新たな一歩を象徴する出来事となりました。2019年、伊良部島で地元漁師が目撃したジュゴンの存在が確認され、半世紀以上も音沙汰のなかった宮古島近海でのジュゴンの生息が再び注目されるようになりました。

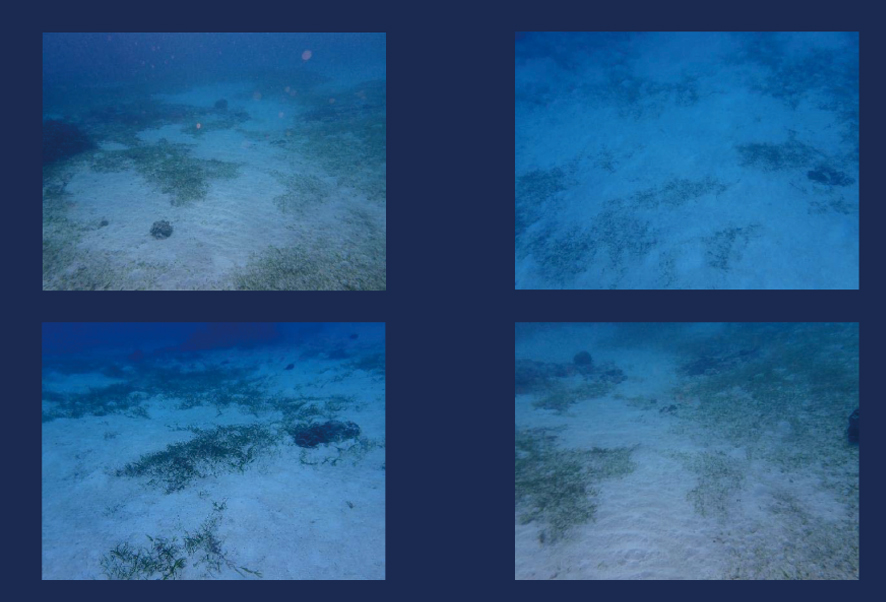

この発見により、ジュゴンを取り巻く現状とその保全の必要性が再認識されています。ジュゴンはインド洋から西太平洋にかけて広がる温暖な海域に生息する海棲哺乳類で、その分布は奄美大島以南が北限とされています。特に沖縄周辺海域はジュゴンにとって非常に重要な生息地となっています。彼らは主にザングサなどの海草類を主食とし、海底の海草を食べる際に残される「ジュゴントレンチ」と呼ばれる喰み跡がその存在を示す貴重な証拠となります。

しかし、ジュゴンは絶滅危惧種に指定されており、その数は世界的にも減少しています。漁業による混獲、海草藻場の減少、さらには海洋汚染や気候変動による生息環境の変化がその要因となっています。こうした状況の中、ジュゴンの保護は単なる動物愛護の問題にとどまらず、沿岸域生態系全体の健全性を守る上で重要な課題となっています。

宮古島における調査と発見

2020年初頭から環境省が実施している調査では、ドローンによる上空からの観測と潜水調査を組み合わせた精密な手法が採用されました。この調査では、宮古諸島の海草藻場がジュゴンにとって重要な餌場であることが確認されています。特に伊良部島佐和田周辺では多数のジュゴントレンチが見つかり、さらに来間島では4年連続でジュゴンの喰み跡が確認されています。加えて、海草藻場から採取された糞のDNA解析により、ジュゴンの生息が直接的に裏付けられています。これらの調査結果は、宮古島近海がジュゴンの餌場として非常に重要であることを示すだけでなく、宮古島が日本国内でのジュゴン保護の要となる地域であることを明らかにしています。

地域社会と連携した保全活動

ジュゴンの保全には、地域社会の理解と協力が不可欠です。環境省は2008年より、漁業者による食み跡モニタリング調査を行い、漁業者等が主体的にジュゴンの保護に関わる仕組みを構築しています。これにより、漁業者自身がジュゴンの生息環境の重要性を理解し、目撃情報の提供や保全活動に積極的に関わる姿勢が醸成されています。また、ジュゴンが漁網にかかった場合の対応策をまとめたレスキューマニュアルが作成され、沖縄本島や宮古諸島の各漁協で定期的に勉強会が開催されています。こうした取り組みは、ジュゴン保護のための実践的なノウハウの共有だけでなく、地域全体で海洋保全への意識を高める契機となっています。

ジュゴンの生息を守るためには、海草藻場の保全が何よりも重要です。海草藻場はジュゴンの餌場であるだけでなく、水産種の繁殖地、水質浄化、酸素供給、CO2吸収(ブルーカーボン)といった多機能な役割を果たしています。こうした海草藻場を保護することは、ジュゴンだけでなく、地域の漁業や気候変動への対策にも大きく寄与します。

ジュゴンは海草を主食とする海洋哺乳類で、1日に30kg以上の海草を食べることもあります。そのため、健康な藻場が生息に不可欠です。静かな浅瀬を好むジュゴンですが、警戒心が強く、騒音や人間活動が多い場所からは離れてしまう傾向があります。この特性からも、生息環境を静かに保つことが重要です。

宮古島におけるジュゴンの保護活動は、ジュゴンを象徴とした豊かな海の再生を目指すものです。これには、地元住民、行政、科学者、観光業者など、多様な関係者が協力して取り組むことが不可欠です。特にエコツーリズムや環境教育を通じて、ジュゴンやその生息環境の重要性を広く伝えることが期待されています。

来間島近辺の藻場は、ジュゴンにとって理想的な餌場となっています。しかし、観光地として人気の高い前浜ビーチが近くにあるため、多くの観光客が訪れる中で、ジェットスキーなどのマリンアクティビティが行われている現状があります。これらのアクティビティは適切な管理が行われることで、安全性や観光の楽しさを維持しつつ、ジュゴンやその生息環境への影響を最小限に抑える努力が重要になってくるはずです。ジュゴンを保護し、その象徴となる藻場を守ることは、宮古島の海洋環境を未来へと引き継ぐための一歩であり、地域全体で取り組むべき共通の課題です。

海草藻場の保全の重要性

ジュゴンの生息を守るためには、海草藻場の保全が何よりも重要です。海草藻場はジュゴンの餌場であるだけでなく、水産種の繁殖地、水質浄化、酸素供給、CO2吸収(ブルーカーボン)といった多機能な役割を果たしています。こうした海草藻場を保護することは、ジュゴンだけでなく、地域の漁業や気候変動への対策にも大きく寄与します。

ジュゴンは海草を主食とする海洋哺乳類で、1日に30kg以上の海草を食べることもあります。そのため、健康な藻場が生息に不可欠です。静かな浅瀬を好むジュゴンですが、警戒心が強く、騒音や人間活動が多い場所からは離れてしまう傾向があります。この特性からも、生息環境を静かに保つことが重要です。

宮古島におけるジュゴンの保護活動は、ジュゴンを象徴とした豊かな海の再生を目指すものです。これには、地元住民、行政、科学者、観光業者など、多様な関係者が協力して取り組むことが不可欠です。特にエコツーリズムや環境教育を通じて、ジュゴンやその生息環境の重要性を広く伝えることが期待されています。

来間島近辺の藻場は、ジュゴンにとって理想的な餌場となっています。しかし、観光地として人気の高い前浜ビーチが近くにあるため、多くの観光客が訪れる中で、ジェットスキーなどのマリンアクティビティが行われている現状があります。これらのアクティビティは適切な管理が行われることで、安全性や観光の楽しさを維持しつつ、ジュゴンやその生息環境への影響を最小限に抑える努力が重要になってくるはずです。ジュゴンを保護し、その象徴となる藻場を守ることは、宮古島の海洋環境を未来へと引き継ぐための一歩であり、地域全体で取り組むべき共通の課題です。

ジュゴンを守るためにできること

ジュゴン保護活動の成功には、個人ができる小さな行動も大きな力になります。例えば、海洋ゴミを減らすための意識的な行動、持続可能な漁業を支援するために環境に配慮した魚介類を選ぶこと、エコツアーへの参加を通じてジュゴン保護活動に関心を持つことなどが挙げられます。また、ジュゴンの目撃情報を提供することも重要な貢献の一つです。こうした情報は、生息状況の把握や調査の精度向上に役立ちます。地域全体でジュゴンを守る意識を共有し、彼らが安心して暮らせる環境を整えることが求められています。

これからのこと

宮古島近海でのジュゴンの再発見は、自然の豊かさと、その命を守ることの意義を私たちに語りかけているのかも知れません。ジュゴンや海草藻場を守るための活動は、単にそれらの生態系を保護するだけでなく、地域の暮らしや文化、未来の世代に受け継がれる豊かな海そのものを守ることにつながります。一人ひとりの小さな気づきや行動が、ジュゴンと共生する第一歩となる・・・

講演会を企画して、この大切な生態系を未来に残していくために、これからも島の色を通じて情報発信を続けて行こうと気持ちを新たにしました。

ジュゴンの目撃情報や身近な自然の変化への気づきなど、読者みなさんのご協力が何よりの力となります。できることを少しずつ、共に取り組んでいければ嬉しいです。

ジュゴンが安心して暮らせる宮古島を目指し、豊かな自然の中で私たち自身も学び、共生する一員として、自然と共に歩むその先にこの島の未来があると思います。

また、島の色の企画として、このようなイベントを開催していきたいと思います!