今回も2022年『島の色』6号からアーカイブ記事をお届けします!

この記事から4年、みなさまも珊瑚礁や地球温暖化に対する知識を深めていただいているでしょうか?🌎️

サンゴの赤ちゃんのその後、、、

『サンゴの海、八重干瀬を守りたい』シリーズ第3弾、振り返ってみましょう〜!

シリーズ.1 はこちら

シリーズ.2はこちら

サンゴの先生の登場

沖縄県とサンゴ再生に取り組んでいる八重干瀬会のプロジェクトのご紹介も、今回で3回目です。

狩俣の海業センターで生まれ、故郷の海に戻ったサンゴの赤ちゃんたちは、その後、元気に育っているのでしょうか。

池間島西側の海中に移設されたサンゴの赤ちゃんたちのその後をお伝えしたいと思います。

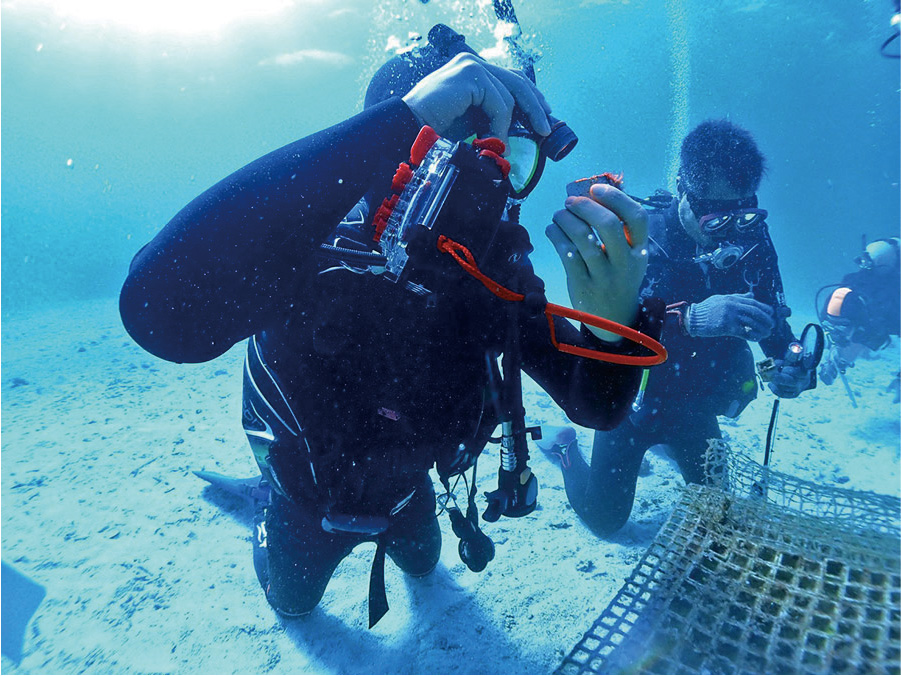

移設後、月1回ぐらいのペースで、藻の清掃などを行いながら、サンゴの赤ちゃんをそっと見守ってきた池間八重干瀬会。

今回は、再び来島された国立研究開発法人 水産研究教育機構 八重山庁舎のサンゴスペシャリスト・鈴木豪先生に、赤ちゃんたちの成長を見ていただいたそうです。

サンゴの赤ちゃんを確認&カウント

故郷の海で

育っていたサンゴたち

2カ所に移設した着床具内の赤ちゃんの生存率は平均約80%(水浜73%、イラビジ86%)!

通常50%ぐらいとのことなので、この80%はかなりの好結果といえるのではないでしょうか。

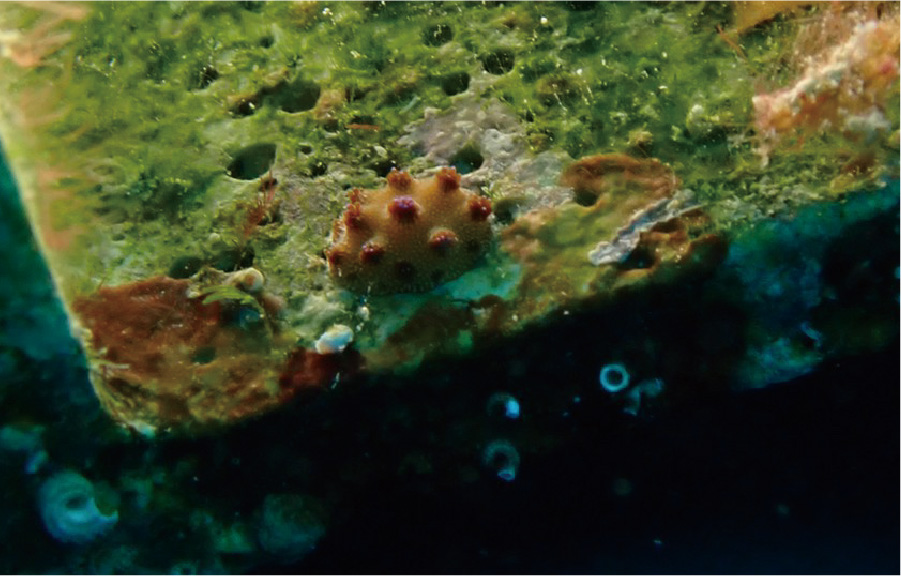

はっきりと確認できるぐらい、しっかりと赤ちゃんが

育っていました

ウスエダミドリイシの

再生へ

ミドリイシサンゴの再生に取り組んできた八重干瀬会ですが、次にチャレンジするのは「ウスエダミドリイシ」というサンゴです。このサンゴの産卵時期に合わせて、今年の5月に採集を行ったそうです。

予想していた産卵予定日を2日も過ぎてからの産卵スタートだったので、その約3日間、ずっとお世話しながら見守り、まだかまだかとひたすら待つ。また、移設個数も400個から1600個と4倍に増えたので、作業量も4倍となりました。

それでも、多くの関係者のご協力のもと、何とか無事に海中に移設することができたそうです!

いざ、産卵!

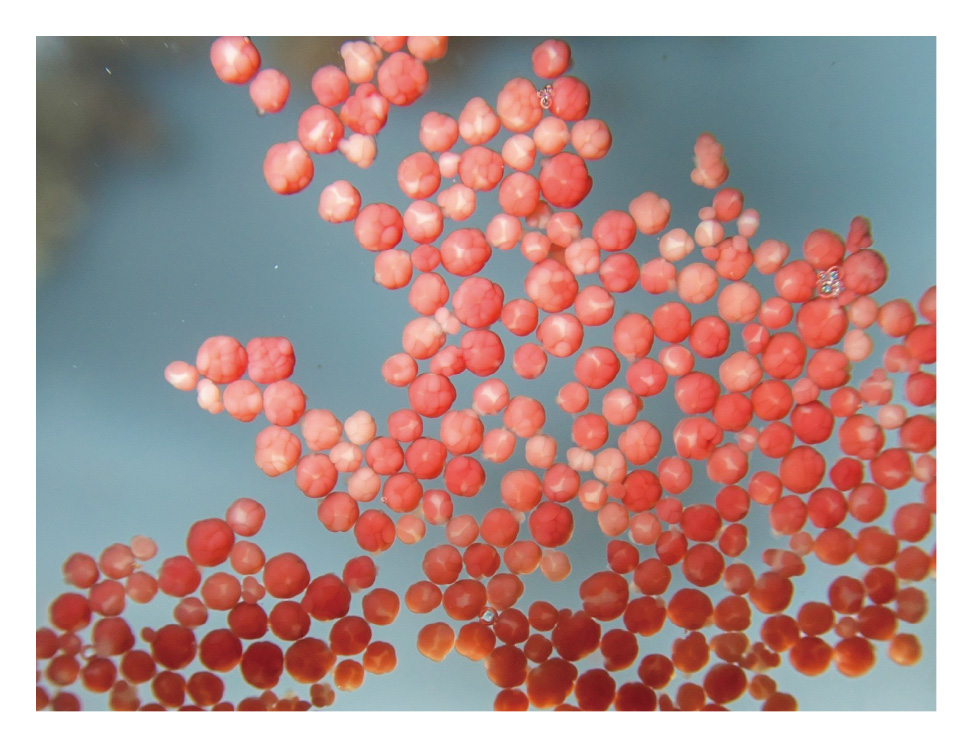

採取してきた卵を持ったウスエダミドリイシお母さんサンゴを海業センターに運びます。

ずっと産卵のタイミングを待ちます。そして産卵!

すぐにピンク色の卵をスポイトで集めていきます。

その後、ピンク色の卵が割れ、卵内に入っていた精子と卵子が水中に漂い始めます。

そして、受精し、数日後には赤ちゃん(幼生)となり、水中を動くようになるそうです。

この間、赤ちゃんを移したり、海水を替えたりと休む間もないお世話が続きますが、サンゴの赤ちゃんは、水中をゆっくりと泳ぎながら、自分の住処となる場所を探し、着生していきます。

このプロジェクトでは、赤ちゃんの住処として、着床具という小さなブロックを準備し、赤ちゃんが自ら入るのをじっと待ち続けるのです。

さあ、今度のサンゴの赤ちゃんは、無事に故郷の海ですくすくと育っていく事ができるでしょうか。

この続きは7号で!

エコアイランド宮古島宣言 の5つのゴール

宮古島市では2030年、2050年までに目指すべきエコアイランド宮古島の姿を5つのゴール(指標)として設定しています。

地下水の保全や家庭ごみの削減、エネルギー自給率等について目標を定め、また、それらを数値化することで、すべての人々が環境について考えるきっかけとなり、持続可能な島づくりを共に創っていくことを目的としています。

このゴールの4番が「サンゴを守る(サンゴ被度)」という目標です。

2016年時のハマサンゴ優占群集20~30%、ミドリイシ優占群集5~10%を、2050年までにそれぞれ40%以上、70%以上に引き上げるという目標です。

池間八重干瀬会のサンゴ再生プロジェクトは、エコアイランド宮古島宣言の目標に貢献します。島の色は、これからもプロジェクトを応援し続けたいと思います。