今回も2022年『島の色』5号からアーカイブ記事をお届けします!

この記事から4年、みなさまも珊瑚礁や地球温暖化に対する知識を深めていただいているでしょうか?🌎️

再度、あの時の記事を振り返ってみましょう〜!

さあ、行動へ!

4号でご紹介したこのプロジェクト、遂に行動に移す時を迎えました。それは昨年の十月でした。

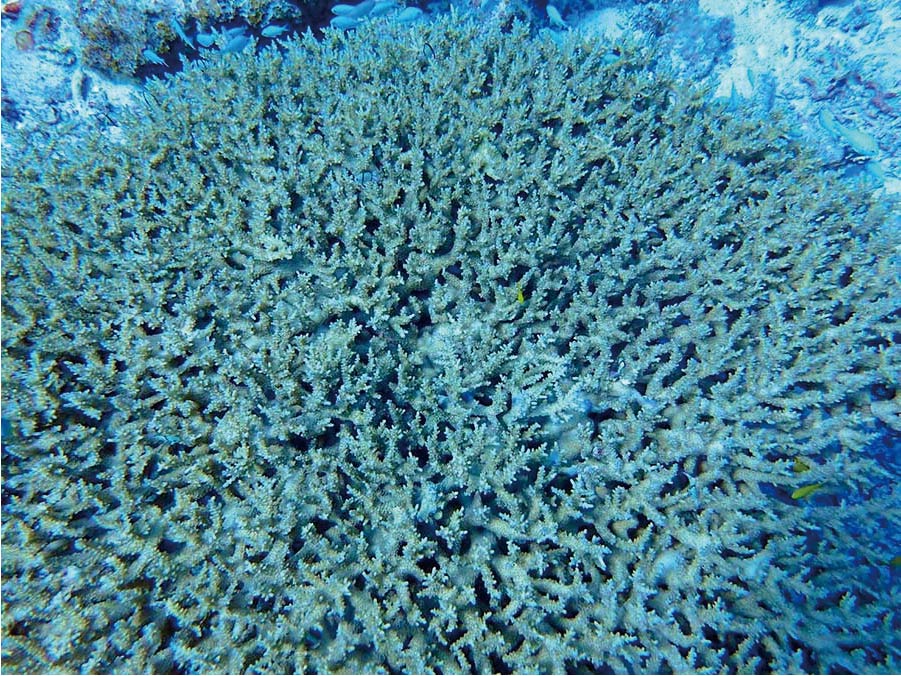

まずは池間島北側でのサンゴの採集。今回のプロジェクトで採集するのは「ヤッコミドリイシ」というサンゴです。ミドリイシは、エコアイランド宮古島宣言で掲げている五つの目標の一つで、再生し増やしていくことを宣言しています。

さあ、まずは海の中で卵の有無を確認し、卵を持っているサンゴのみ採集していきます。そして慎重に採集されたヤッコミドリイシを狩俣の海業センターへ運びます。と、言葉で説明すると、なんだか簡単そうですが、これがなかなか難しい作業。

サンゴには似た種類がたくさんあり、まず正確にヤッコミドリイシを見分けることが難しく、卵の有無の確認など、専門知識が必要です

海業センターでのサンゴの産卵の様子。

サンゴの赤ちゃん誕生

初回の移設は、国立研究開発法人 水産研究教育機構 八重山庁舎のサンゴスペシャリスト、鈴木豪先生にお越しいただき、プロジェクトを通じながら、サンゴ再生の技術を学んでいきます。

海業センターに到着から2~3日目の夜、待ちに待ったサンゴの産卵が一斉に始まりました!!

産卵後、このピンク色の卵はすぐに割れ、卵内に入っていた精子と卵子が水中に漂い始めます。

そして漂いながら受精し、数日後には赤ちゃん(幼生)となり、水中で動き出します。

この間、赤ちゃんを移したり、海水を替えたりと休む間もなくお世話が続きます。

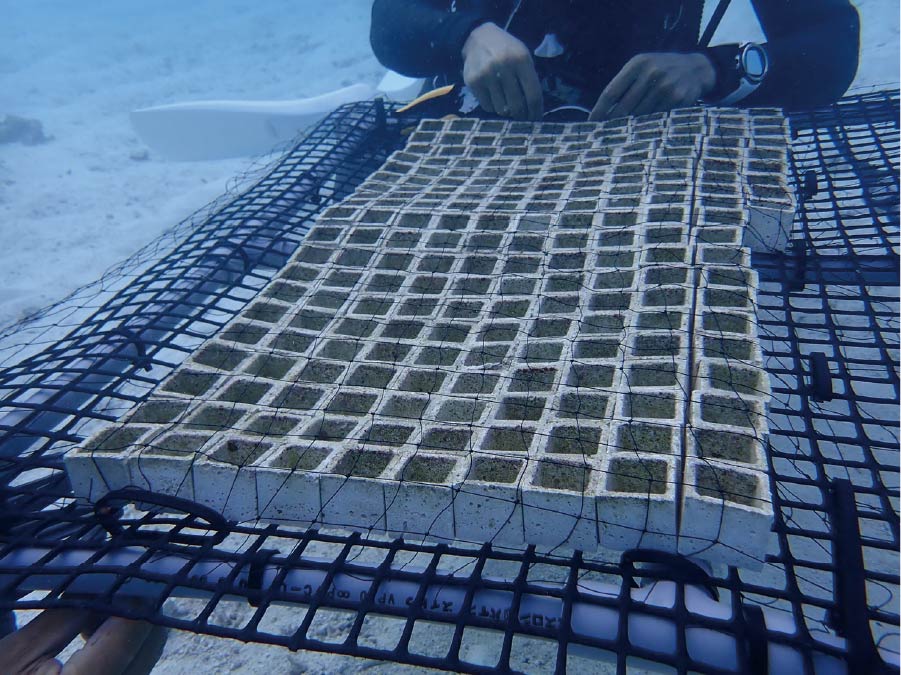

着床完了!

1つの着床具に20個体ほどの赤ちゃんが入っているそうです。

いよいよ海へ移設!

海業センターで元気に育ったサンゴの赤ちゃんは、最も適していると考えられた池間島西側の海中に、そっと移設されたのでした。

それからというものは、池間八重干瀬会メンバーが月に1度ぐらいのペースで、着床具の清掃を行いながら赤ちゃんが自然に成長していくのを見守っていきます。

どのぐらいの期間で、どのぐらい成長するのかなどは、その年の天候や気象条件にもよるため、今の段階では、まだ分からないそうですが、年単位での見守りが必要だそうです。

どうかサンゴの赤ちゃんたちが無事に成長できますように・・・。

エコアイランド宮古島宣言 の5つのゴール

宮古島市では「エコアイランド宮古島宣言2.0」を踏まえ、2030年、2050年までに目指すべきエコアイランド宮古島の姿を5つのゴール(指標)として設定しています。

地下水の保全や家庭ごみの削減、エネルギー自給率等について目標を定め、また、それらを数値化することで、すべての人々が環境について考えるきっかけとなり、持続可能な島づくりを共に創っていくことを目的としています。

このゴールの4番が「サンゴを守る(サンゴ被度)」という目標です。

2016年時のハマサンゴ優占群集20~30%、ミドリイシ優占群集5~10%を、2050年までにそれぞれ40%以上、70%以上に引き上げるという目標です。

池間八重干瀬会のサンゴ再生プロジェクトは、この目標を達成していく上で、今後、大きなうねりとなっていくのではないでしょうか。また、宮古島市の皆さん全員が応援してくれているようにも感じ、島の色取材チームも大変頼もしく感じます。みなさん、応援よろしくお願いします!